ホームページ内の余計なHTMLタグを掃除すべきか

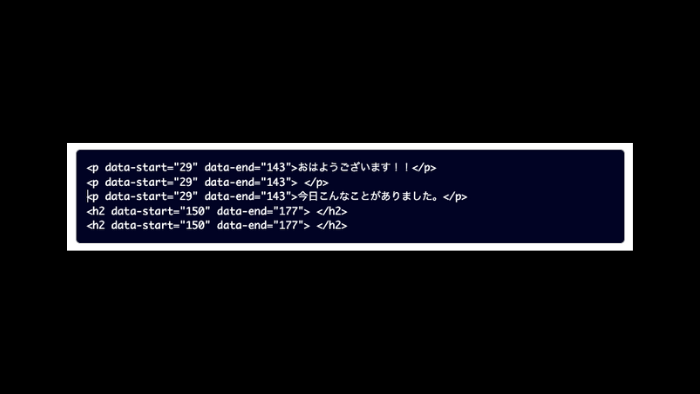

ブログ内のHTMLソースを覗いてみると、こんなコードが入っていることがあります。

<p data-start="29" data-end="143">おはようございます!!</p>

<p data-start="29" data-end="143"> </p>

<p data-start="29" data-end="143">今日こんなことがありました。</p>

<h2 data-start="150" data-end="177"> </h2>

<h2 data-start="150" data-end="177"> </h2>

見た目は普通のブログ記事なのに、裏側には謎の属性や空っぽのタグがびっしり。これって、いわばホームページの「見えない汚れ」のようなものです。今回は、こうした余計なHTMLタグが溜まってしまう原因と、それをどう考えるべきかについて整理してみたいと思います。

この「汚れ」の正体は何?

まず、この余計なコードがどこから来ているのかを探ってみましょう。

オンラインエディタの「足跡」 今回見つかった data-start や data-end といった属性は、WordPressやNotion、Googleドキュメントなどのオンラインエディタが、カーソル位置や選択範囲を追跡するために自動的に付けるメタデータです。

通常、これらの属性は編集中にのみ必要なもので、公開時には削除されるべきなのですが、何らかの理由で残ってしまうことがあります。特に、他のプラットフォームで作成したコンテンツをコピー&ペーストした場合によく発生します。

空要素の謎 空っぽの <p> タグや <h2> タグも、エディタの操作中に意図せず生成されることがあります。改行のつもりで何度もEnterキーを押したり、文字を削除したりする際に、見た目には何もないのにHTMLとしては要素が残ってしまうのです。

特殊文字の混入 といったHTML特殊文字も、エディタが自動的に挿入することがあります。これは本来、通常のスペースとは異なる「改行されないスペース」を表現するためのものですが、必要以上に多用されることがあります。

実際のSEOへの影響は?

「こんなコードがあったら、SEOに悪影響があるのでは?」と心配される方も多いのですが、実際のところはどうなのでしょうか。

直接的な影響は軽微 結論から言うと、このような余計なHTMLコードがあっても、SEOに直接的な大きな悪影響を与えることはほとんどありません。Googleは「コンテンツの質」を最も重視しており、技術的な完璧さよりも、ユーザーにとって有益な情報が提供されているかを見ています。

ただし、まったく影響がないわけではありません。以下のような間接的な影響は考えられます。

ページ読み込み速度への影響 余計なコードが増えると、HTMLファイルのサイズが大きくなり、ページの読み込み速度がわずかに遅くなる可能性があります。ただし、今回のような程度であれば、体感できるほどの影響はないでしょう。

クロールバジェットへの影響 GoogleボットがWebページを巡回する際、余計なコードも一緒に処理する必要があります。大量のページで同様の問題が発生している場合、わずかながらクロール効率に影響する可能性があります。

本当に気にすべき優先度は?

このような技術的な問題に遭遇すると、「すぐに修正しなければ!」と思いがちですが、ちょっと立ち止まって優先度を考えてみましょう。

最優先:コンテンツの質 SEOにおいて最も重要なのは、やはりコンテンツの質です。ユーザーの悩みを解決する有益な情報を提供できているか、読みやすい文章になっているか、適切なキーワードが含まれているかといった点の方が、HTMLコードの綺麗さよりもはるかに重要です。

次に重要:基本的なSEO対策 タイトルタグやメタディスクリプションの最適化、見出しタグの適切な使用、内部リンクの設置など、基本的なSEO対策がきちんとできているかを確認することの方が優先度は高いでしょう。

その次:ページ速度とユーザビリティ 画像の最適化、モバイル対応、ページ速度の改善など、ユーザー体験に直接関わる要素も、コードの清書よりも重要です。

比較的低い優先度:HTMLコードの清書 余計なHTMLタグの削除は、確かに「やった方が良い」ことですが、他の要素と比べると優先度は低めです。時間とリソースが限られている中では、他の改善項目を優先した方が効果的です。

でも、掃除した方が良い理由もある

とはいえ、余計なHTMLコードを放置しておくことのデメリットもあります。

将来のメンテナンス性 Webサイトのリニューアルや大幅な修正を行う際、汚れたHTMLコードは作業の障害になることがあります。特に、他の制作会社に引き継ぐ場合などは、綺麗なコードの方が作業効率が良くなります。

プロフェッショナルな印象 技術者がソースコードを見た時に、綺麗に整理されているとプロフェッショナルな印象を与えます。これは直接的なSEO効果ではありませんが、信頼性の向上につながる可能性があります。

エラーの予防 余計なコードが多いと、将来的にレイアウト崩れやその他の技術的問題の原因になる可能性があります。

現実的な対処法

では、この問題にどう対処すれば良いのでしょうか。現実的なアプローチをいくつかご提案します。

1. 新規記事作成時の注意 今後新しい記事を作成する際は、直接WordPress等のエディタで書くか、シンプルなテキストエディタで下書きしてからコピーするようにしましょう。他のプラットフォームからの直接コピペは避けた方が無難です。

2. 段階的なクリーンアップ 既存の記事については、全てを一度に修正しようとせず、アクセス数の多いページや重要なページから順番に整理していくのが現実的です。

3. 専用ツールの活用 WordPressであれば、HTMLを自動で清書してくれるプラグインもあります。ただし、使用前にはバックアップを取ることをお忘れなく。

4. 制作会社への相談 技術的な知識が不安な場合は、Webサイトの制作会社に相談してみるのも良いでしょう。まとめて作業してもらう方が効率的な場合もあります。

完璧を求めすぎないことも大切

技術的な問題を発見すると、どうしても「完璧にしなければ」と思ってしまいがちです。でも、Webサイト運営において完璧なHTMLコードは、決して必須条件ではありません。

大切なのは、「ユーザーにとって価値のあるコンテンツを継続的に提供すること」です。HTMLの清書に時間をかけすぎて、肝心のコンテンツ作成がおろそかになってしまったら本末転倒ですよね。

長期的な視点で考える

Webサイトは「育てていくもの」です。最初から完璧である必要はありませんが、少しずつ改善していくことで、より良いサイトに成長させることができます。

HTMLコードの清書も、その「育てる」過程の一つと考えると良いでしょう。急いで全てを修正する必要はありませんが、時間があるときに少しずつ整理するか、過去の記事はそのままにして今後書く際に注意していけば良いかと思います。

まとめ

今回のような「見えない汚れ」は、確かに気になるものです。でも、SEOやユーザー体験に与える影響は限定的なので、過度に心配する必要はありません。

大切なのは、優先度を見極めながら、バランス良くWebサイトを改善していくことです。完璧なHTMLコードよりも、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを継続的に提供することの方がはるかに重要です。

とはいえ、時間があるときに少しずつ整理しておくと、将来的にメンテナンスが楽になるのも事実です。「今すぐやらなければいけないこと」と「余裕があるときにやっておきたいこと」を分けて考えて、無理のない範囲で改善していけば良いのではないでしょうか。

Webサイトは生き物のように成長していくものです。今日より明日、少しずつ良くなっていけば、それで十分だと思います (^^)