ウェブマーケティングは中小企業にも必要か|第1章:ウェブマーケティングって何?なぜ注目されているのか

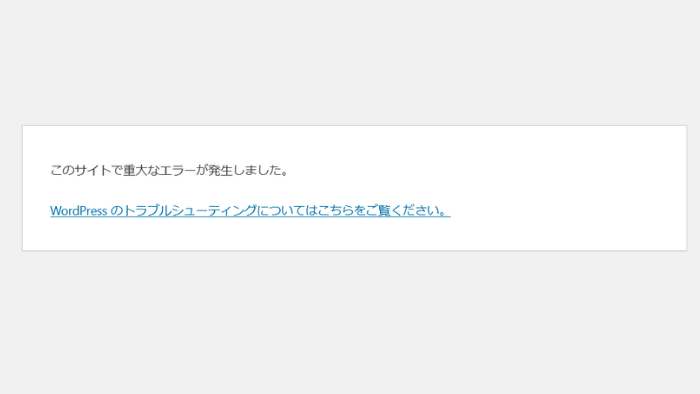

「ホームページは必要か」シリーズでは、ホームページの価値や作り方について詳しく解説してきました。しかし、ホームページを作っただけでは、期待していたような効果を感じられない方も多いのではないでしょうか。

「作ったはいいけれど、アクセスが増えない」「問い合わせにつながらない」そんな声をよく耳にします。実は、ホームページは作ることがゴールではなく、そこからが本当のスタートなのです。

そこで今回から始まる新シリーズでは、「ウェブマーケティング」について、中小企業の皆様の視点で考えていきたいと思います。第1章では、そもそもウェブマーケティングとは何なのか、なぜこれほど注目されているのかを、分かりやすく解説していきます。

(1) ウェブマーケティングの基本定義

そもそも「マーケティング」って何だろう?

ウェブマーケティングを理解する前に、まず「マーケティング」という言葉の意味を整理しておきましょう。

マーケティングとは、簡単に言うと「お客様に価値を提供し、その対価をいただく仕組みを作ること」です。お客様が何を求めているかを理解し、それに応える商品やサービスを提供し、適切な方法でお客様に伝える。この一連の活動全体がマーケティングなのです。

従来のマーケティングでは、テレビCM、新聞広告、ダイレクトメール、展示会、飛び込み営業など、様々な手法が用いられてきました。これらは今でも重要な手法ですが、デジタル技術の発達により、新たな選択肢が生まれています。それが「ウェブマーケティング」です。

ウェブマーケティングの定義を分かりやすく

ウェブマーケティングとは、「インターネットを活用してお客様との接点を作り、商品やサービスの認知度向上、集客、売上向上を目指す一連の活動」のことです。

もう少し身近な言葉で表現すると、「インターネットを使って、お客様に自社のことを知ってもらい、興味を持ってもらい、最終的に購入や契約につなげる取り組み」と言えるでしょう。

具体的にはどんな活動?

ウェブマーケティングには、以下のような活動が含まれます。

基盤となる活動

- ホームページの運営・改善:見やすく、分かりやすいサイト作り

- SEO対策:検索エンジンで上位表示されるための工夫

情報発信系の活動

- SNS活用:Facebook、Instagram、Threads、X(旧Twitter)、YouTubeなどでの情報発信

- コンテンツ作成:ブログ記事、動画、資料、メルマガなどの制作

積極的な集客活動

- ウェブ広告:Google広告、Yahoo!広告、SNS広告の運用

- メール配信:既存のお客様への定期的な情報提供

実際の事例で理解しよう

例えば、地元で税理士事務所を営んでいる場合を考えてみましょう。

従来の集客方法では、商工会議所のセミナーで講師を務める、税務相談会に参加する、知人からの紹介を待つ、といった方法が一般的でした。

ウェブマーケティングを取り入れた場合は、これらに加えて以下のような活動を行います:

- 税務に関する分かりやすいブログ記事を定期的に投稿

- 「確定申告 コツ」「法人税 節税」などのキーワードでGoogle検索上位を目指す

- FacebookやInstagramで税務の豆知識を分かりやすく発信

- Google広告で「○○市 税理士」と検索した人に広告を表示

- 既存のお客様にメールで税制改正の情報を配信

このように、インターネットを通じてお客様との接点を増やし、専門性をアピールしながら信頼関係を築いていくのです。

「営業」と「ウェブマーケティング」の関係

ここで重要なポイントがあります。ウェブマーケティングは、従来の営業活動を「置き換える」ものではありません。むしろ、営業活動を「サポートし、効率化する」ものなのです。

従来の営業活動は、主に「人と人との直接的なコミュニケーション」に重点が置かれていました。お客様と直接お会いして、信頼関係を築き、ニーズを聞き取り、提案を行う。この価値は今後も変わることはありません。

しかし、ウェブマーケティングを活用することで、以下のような効果が期待できます:

営業効率の向上

- 事前にホームページで会社のことを知ってもらえるため、初回商談での説明時間が短縮

- ブログやSNSで専門性をアピールできるため、信頼度の高い状態でお客様と接触できる

営業機会の拡大

- 24時間365日、インターネット上で会社の情報を発信し続けられる

- 地理的な制約を超えて、より広い範囲のお客様にアプローチできる

お客様の質の向上

- 事前に十分な情報を提供しているため、ニーズが明確なお客様からの問い合わせが増える

- 価格だけでなく、サービス内容を理解した上での相談が多くなる

従来のマーケティングとの違い

ここで重要なのは、ウェブマーケティングが従来のマーケティングや営業活動と「対立するもの」ではないということです。

従来の営業活動は、主に「人と人との直接的なコミュニケーション」に重点が置かれていました。飛び込み営業、電話営業、紹介営業、展示会での商談など、営業担当者が直接お客様とお会いして関係を築く手法です。

一方、ウェブマーケティングは、「24時間365日、インターネット上でお客様との接点を作る」ことを可能にします。営業担当者が直接対応できない時間帯でも、ホームページやSNSを通じてお客様に情報を提供し続けることができるのです。

つまり、ウェブマーケティングは従来の営業活動を「補完し、強化する」役割を果たすものなのです。

なぜ今、ウェブマーケティングが注目されているのか

お客様の行動変化が最大の要因

ウェブマーケティングが注目される理由は、何よりも「お客様の行動が大きく変化した」ことにあります。

例えば、新しいサービスを探している企業の担当者を想像してみてください。以前であれば、業界紙の広告を見る、知人に相談する、展示会で情報収集するといった方法が一般的でした。

しかし現在では、多くの方が「まずはインターネットで検索する」という行動を取ります。「○○ サービス 比較」「○○ 業者 おすすめ」といったキーワードで検索し、複数の会社を比較検討してから、実際の問い合わせを行うのです。

BtoB(企業向け)のビジネスであっても、この傾向は年々強くなっています。ある調査では、BtoB購買の意思決定者の約8割が、「購買プロセスの初期段階でインターネット検索を行う」と回答しています。

効率性とコストパフォーマンスの向上

ウェブマーケティングのもう一つの大きな魅力は、「効率性の高さ」です。

従来の営業活動では、一度に対応できるお客様の数に限界がありました。1日に訪問できる件数、電話できる件数には物理的な制約があったからです。

しかし、ウェブマーケティングでは、一つのコンテンツ(ブログ記事や動画など)が、同時に数百、数千人のお客様に情報を届けることが可能です。しかも、一度作成したコンテンツは、継続的に効果を発揮し続けます。

また、ターゲットを絞った情報発信ができることも大きなメリットです。例えば、Google広告では「特定の地域」「特定の業種」「特定のキーワードで検索した人」といった条件で、広告を表示する相手を細かく設定できます。

測定可能性というメリット

ウェブマーケティングには、「効果を数値で測定しやすい」という特徴もあります。

従来の広告(新聞広告、ラジオCMなど)では、「どれくらいの人が見たか」「どれくらいの効果があったか」を正確に測定することは困難でした。

一方、ウェブマーケティングでは、以下のような詳細なデータを取得できます:

- ホームページへのアクセス数:どれくらいの人が訪問したか

- どんなキーワードで検索されたか:お客様の関心事が分かる

- どのページがよく見られているか:人気のあるコンテンツが判明

- 問い合わせまでの経路:どの施策が効果的だったか

- 地域別のアクセス状況:商圏の把握が可能

このように数値で効果を確認できることで、「何が有効で、何を改善すべきか」を客観的に判断できるようになります。

中小企業にとってのウェブマーケティングの可能性

大企業との競争においても互角に戦える

従来のマーケティングでは、予算の大きな大企業が圧倒的に有利でした。テレビCMや大規模な広告キャンペーンは、中小企業には手の届かない投資額が必要だったからです。

しかし、ウェブマーケティングの世界では、必ずしも予算の多い企業が勝つとは限りません。なぜなら、「お客様にとって価値のある情報を提供すること」が最も重要だからです。

例えば、地域密着型の小さな会計事務所が、「地元企業の税務に関する分かりやすい解説記事」を継続的に発信することで、大手事務所よりも多くのお客様から信頼を得ているケースがあります。

専門性の高さ、地域への理解の深さ、きめ細かな対応など、中小企業ならではの強みを活かせるのが、ウェブマーケティングの魅力なのです。

ニッチな市場でも効果的にアプローチできる

中小企業の多くは、特定の業界や地域に特化したビジネスを展開しています。このような「ニッチな市場」において、ウェブマーケティングは特に効果を発揮します。

例えば、「関西地区の製造業向けの省エネ設備」という非常に限定的な市場を考えてみてください。従来の広告手法では、このターゲットに効率的にアプローチすることは困難でした。

しかし、ウェブマーケティングなら、「関西」「製造業」「省エネ」といったキーワードで検索する人に的確に情報を届けることが可能です。広範囲に広告を打つ必要がないため、コストも大幅に削減できます。

次章への展望

ここまで、ウェブマーケティングの基本的な概念と、なぜ注目されているのかについて解説してきました。

「理論は分かったけれど、うちの業種には関係ないのでは?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。次章では、様々な業種や企業規模において、ウェブマーケティングがどのような効果をもたらしているか、具体的な事例とともに検証していきます。

BtoB企業、店舗ビジネス、製造業、専門職など、それぞれの特徴に応じたウェブマーケティングの活用方法を詳しくご紹介しますので、ぜひ次章もお楽しみに。